Mise en perspective transdisciplinaire

Un rapide rappel sur la théorie critique de l’École de Francfort (Adorno et Horkheimer, 1983) nous montre que bien souvent l’idéologie constitue le principal obstacle à l’émancipation. En cohérence, Horkheimer a défini une théorie comme « critique » lorsqu’elle a pour ambition de libérer les individus des conditions qui les assujettissent. Plus récemment, en s’appuyant sur les travaux de Huault, et Leca (2009), la perspective critique – appliquée aux sciences de gestion, au management et aux organisations – met en lumière les relations asymétriques de pouvoir et les formes diverses de domination structurelle présentes dans les contextes organisationnels. Elle remet en cause un ordre établi souvent perçu comme « naturel » – voire comme faussement révolutionnaire et réellement piégeux à l’image du « Big Data » – et interroge les discours ainsi que les idéologies qui soutiennent le statu quo et renforcent la distribution inégale du pouvoir. En complément des approches classiques, la perspective critique en management propose un regard alternatif et réflexif sur les mécanismes par lesquels les choix stratégiques sont influencés. Elle constitue une posture intellectuelle visant à déconstruire les concepts dominants, à questionner l’évidence et à souligner la relativité des phénomènes organisationnels.

Dans ce contexte, la montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA), des modèles de langage de grande taille (LLM) ou encore l’essor spectaculaire des intelligences artificielles génératives (IAG) – tels que ChatGPT, Mistral, DeepSeek, Perplexity, Claude, Gemini, etc. – rendent incontournable l’analyse des usages et des implications de ces technologies dans les organisations. Alors que ces technologies s’installent durablement – entre innovation et inquiétude, entre reconnaissance de son utilité et résistances éthiques (Michel et al., 2022 ; Hamet et Michel, 2018) – ce court texte a pour objet d’analyser le présent (homme/machine) des IA génératives et de préparer le futur (machine/machine) des IA agentiques à travers les concepts de domination, d’émancipation, d’aliénation (Rowe et al, 2020), de manipulation et de délégation (Marsal et al, 2024).

Nous proposons en effet une approche critique non pas de l’IA ou des IAG en règle générale – ce qui commence à être pléthorique – mais une approche critique de leurs usages, appropriations et impacts au sein des organisations qui les déploient sans plus ou moins savoir ou pouvoir les encadrer. Ce texte est publié alors qu’apparaissent les premiers soubresauts ou les premiers freins ralentissant les adoptions annoncées des IAG : la consanguinité et autres prémices de la débilité (l’appauvrissement des contenus générés, les hallucinations, les affabulations, le « jaunissement » des visuels), les modèles d’affaires non stabilisés (la tarification des usages, la rentabilité incertaine des apprentissages et les lourdes inconnues du rapport coût/bénéfice) et enfin l’indisponibilité ou la rareté manifeste de certaines ressources nécessaires à cette industrie naissante qui reste très énergivore (naturelles, infrastructurelles, temporelles et – surtout – humaines). L’idée est donc de faire une pause et de réfléchir à nos usages et à l’utilité réelle de ces outils – tout en accompagnant et protégeant en Europe la recherche et les innovations – qui ne doivent pas être comparés aux moteurs de recherche déployés dans les années 2000 puis 2010. Le paragraphe suivant est centré sur une mise en lumière de trois points clés – plutôt éloignés des préoccupations européennes des prémices des années 2020 – qui ressortent des travaux récents (notamment en sc de gestion, sc économique, sociologie, droit et informatique) en termes de domination, de territoires et de thématiques mobilisées indirectement ou directement par ces outils.

Mise en lumière d’axes clés : domination, territoires et encadrement

IA et domination

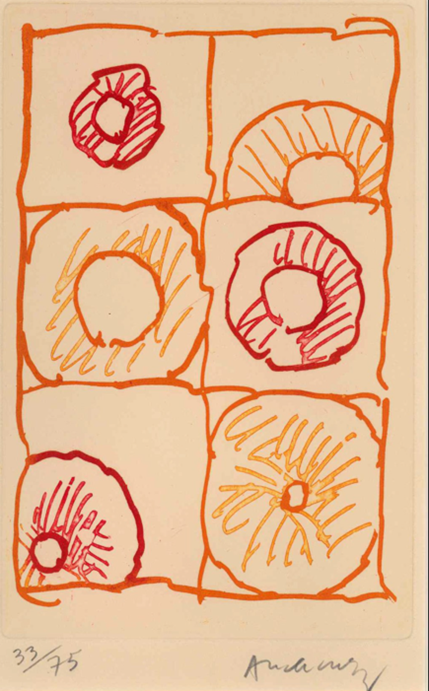

La question de la domination masculine et du genre émerge de manière explicite en analysant les usages et les contournements de ces outils. Bien au-delà des biais de conformité et de confirmation largement documentés, la manière dont les IAG de contenus visuels (création statiques ou dynamiques qui inondent le web) participent de la reconfiguration d’un corps féminin largement retouché, fantasmé et idéalisé ! Les industries pornographiques, de la mode, du luxe et du marketing business to consumer sont particulièrement et profondément impacté par ces outils qui désincarnent et reconstruisent l’image de la femme. Ces usages mettent en lumière les logiques d’appropriation et de reproduction d’un regard masculin normatif, soulignant que l’IA, loin d’être neutre, prolonge souvent des stéréotypes déjà existants et perpétue la domination masculine. Qui regarde qui ? Cette problématique de la domination traverse également d’autres contributions récentes comme celles qui interrogent indirectement les postures d’autorité et les figures de légitimité dans les pratiques éducatives. Qui plagie qui ? De même, les travaux sur l’éthique en santé évoquent des problématiques de domination technologique, de pouvoir et d’aliénation ressenties à la fois par le patient et par le professionnel de santé. Qui soigne qui ?

IA, territorialités et ancrages locaux

Un autre apport central des recherches récentes en shs tient aux analyses critiques dans la mise en lumière de dynamiques territoriales hétérogènes face aux usages de l’IA. Ils abordent par exemple la territorialisation de l’IA en contexte de gouvernance locale et propose de renforcer les capacités décisionnelles au sein des territoires vulnérables. Ils nous amènent à réfléchir à la légitimité démocratique locale à travers l’adhésion aux préconisations algorithmiques – c’est le cas des notifications ou recommandations qui ne font qu’accentuer des préférences présupposées – plutôt que par la délibération citoyenne. Ils interrogent aussi les tensions vécues dans les universités où les usages de l’IAG sont pris entre fascination, injonctions institutionnelles et réalités spécifiques. Ce type de travail de recherche ouvre la voie à une pensée véritablement pluraliste des enjeux de l’IA « en organisation » en plaçant le contexte au centre des préoccupations des usagers locaux.

IA et encadrement

Il apparaît enfin que les cas d’usage traités et publiés récemment sont nombreux et que les cadres légaux et/ou règlementaires réclamés de toute part tardent à s’imposer ! L’IA et ses outils perturbent des enjeux de société majeurs comme l’éducation, l’université, la santé, la défense, la sexualité, la gouvernance territoriale, la recherche, le pouvoir, la décision, la citoyenneté, l’adolescence (rapport tik-tok !), l’art et la création, l’inclusion (Bidan et al, 2024) et même la légitimité scientifique. Ce qui nous incite à une attention critique aux usages et plus largement aux processus d’appropriation de ces technologies qui ne sont que ce que nous en faisons certes mais qui peuvent amener à l’aliénation ou à la domination ! Vigilance et curiosité – et paradoxalement aussi maitriser l’art du prompt – plutôt qu’un discours qui serait soit technophile soit technophobe et donc finalement assez « vain ».

Conclusion et ouverture

Nous proposons donc cette pause depuis Bordeaux et Nantes – depuis la façade atlantique qui fait face au berceau des GAFAM qui les portent et transportent – afin de vraiment prendre le recul nécessaire. Il s’agit de réfléchir et de repenser cette intrusion, de faire collectivement un vrai break – pas celui demandée un peu démagogiquement par OpenAI – et d’apprécier une pluralité de regards qui refusent de considérer l’intelligence artificielle et ses outils connexes comme un phénomène monolithique, voire parfois comme un phénomène tout court. L’idée centrale est de l’inscrire dans des rapports sociaux, des espaces géographiques et des tensions éthiques concrètes, pour re-politiser et ré-humaniser la réflexion sur l’avènement de ces technologies – et sur la profondeur réelle de leurs impacts – que d’aucuns disent « disruptives » et au moins « spectaculaires » tout en privilégiant les usages situés, contrôlés et nuancés.

Références

Adorno, T.W. et Horkheimer, M. (1983) La dialectique de la raison : fragments philosophiques. Editions Gallimard, Paris.

Bidan, Marc; Duarte, Magalie; Michel, Sylvie; and Gerbaix, Sylvie, « Exploring ethical and inclusive questions related to artificial intelligence systems with the help of the philosophical positions of Kant and Hegel » (2024). MCIS 2024 Porto. https://aisel.aisnet.org/mcis2024/33

Hamet, J. et Michel, S. (2018). Les questionnements éthiques en systèmes d’information. Revue française de gestion, 271(2), 99-129. https://doi.org/10.3166/rfg.2018.00221.

Huault, I. et Leca, B. (2009). Pouvoir : une analyse par les institutions. Revue française de gestion, 193(3), 133-149. https://shs.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2009-3-page-133?lang=fr.

Marsal, C., Bidan, M. et Quinio, B. (2024) La Théorie de l’agence étendue pour décrypter l’impact des IAG sur les entreprises : exploration de quelques cas d’usage. 29 ° congrès de l’AIM, Université de Montpellier, May 2024, La Grande Motte, France. ⟨hal-04742234⟩

Michel, S., Gerbaix, S. et Bidan, M. (2023). Questionnement éthique des systèmes algorithmiques. RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, 50, Vol. 12(1), 105-116. https://doi.org/10.3917/rimhe.050.0105.

Rowe, F. Ngwenyama, O. & Richet J.L. (2020). Contact-tracing apps and alienation in the age of COVID-19, European Journal of Information Systems, vol 29, n°5, pp.545–562. https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1803155.